西瓜影院Pashenma.COM专稿 一个24岁的姐姐,在“重男轻女”的家庭里长大。离家已久,准备奔赴北京追寻梦想的她,却遭遇父母意外离世,她有义务抚养6岁的弟弟吗?

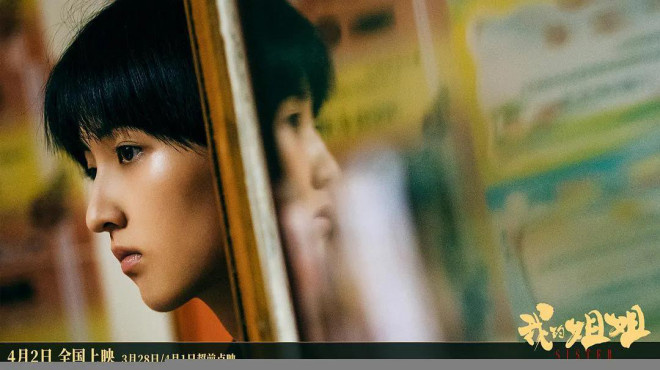

这是电影《我的姐姐》的故事开端,也是为张子枫饰演的主人公安然设置的一道亲情困境的选择题。

在“长姐如母”的传统观念束缚下,安然的姑妈就像很多女性一样为弟弟牺牲自我,奉献一切。如今女性平权浪潮四起,姐姐还有必要当“扶弟魔”吗?可是,人又该如何狠心摆脱血缘亲情的羁绊呢?

《我的姐姐》上映后票房领跑清明档,单日票房力压视效大片《哥斯拉大战金刚》,打破该档期历史以来多项票房纪录。主演张子枫也被认为是未来最佳女主角奖项的有力争夺者。

这个具有争议性的故事引发观众的激烈讨论,豆瓣评分超7分。不过从开分7.9跌到7.3,也反映出部分观众对影片结局的不满。

对此,西瓜影院Pashenma.COM专访导演殷若昕和编剧游晓颖,她们希望观众能聆听不同的声音。游晓颖说:“现在的社会撕裂感很强,我希望观众能看到里面人物的善意以及他们有他们的矛盾,有他们各自的命运,大家去倾听一下,能弥合一点大家的撕裂感。”

殷若昕说:“我们不希望把这个故事说的过分冷静与克制,过分的旁观,我们的摄影机就像一个陪在她旁边的朋友,你去看一看这个女孩,就像你周围的一个人,你可能平时没跟她聊这些,但是她在生活中就经历这些,你需要知道,也需要看到。”

|

| 导演殷若昕(左)、编剧游晓颖(右) |

现实原型

游晓颖之前写过《相爱相亲》,获得香港电影金像奖最佳编剧。《我的姐姐》的分场剧本也是在《相爱相亲》拍摄期间写成的。

创作最早起源于游晓颖与一位女性友人的饭局。朋友告诉她,收拾屋子的时候,找到了一张自己的残疾证明,但她本人不是残疾人,后来母亲坦白是因为当时想生一个弟弟,就开了一张假证明。

这件事一直留在游晓颖心里。到了2015年,国家开始放开二胎政策,一些身边的朋友告诉她父母准备生二胎,“她们在诉说的时候会有一些失落,有一些委屈,也有说一些和家庭的积怨,一下子爆发出来那种倾诉的东西”。

后来游晓颖在新闻报道和网络帖子上也看到很多二胎之间发生冲突的事例。这些素材逐渐推动她想去创作这样一个故事,去表达关于个人自由和家庭羁绊之间的主题。

《我的姐姐》集合了一个女性所要面临的诸多困境:在承担亲情责任和追求独立自由之间,安然陷入两难;在家庭内部,笼罩着重男轻女的阴影,也纠葛着她对逝去父母的隔阂与伤痛;在家族关系里,安然从小被表哥当沙包,被姑父看洗澡是她解不开的心结。

在爱情里,她要面临阶级落差导致的矛盾差异;在求学与职场上,她遭遇不公对待,渴望改变命运;在社会环境里,她还为沦为“生殖工具”的孕妇愤怒发声。

这是一个以女性与亲情话题为中心辐射开多个触发情感与社会痛点的电影,为什么要讨论这么多问题?游晓颖认为,“我们确实处于一个相当复杂的时代,我只要是关注人的命运的一个剧本,一个故事,就很难不去书写这些东西。”

“我们要呈现一个真正有血有肉的人,我们希望让你看到她的经历,她所生活的是面向各个方向的,各种力量会来参与她的生活。而且越成长以后越发现,好像每个女生都或多或少经历过这些事情,所以我们拍的时候都会觉得还是需要把这些东西都讲清楚。”导演殷若昕说。

回应争议

“你等等我不行吗”“姐姐,我只有你了”,姐姐与弟弟的情感互动是贯穿全片的焦点与泪点,弟弟温暖的话语,主动牵手与拥抱,一次又一次软化姐姐坚硬的心房,摇摆着姐姐的决定。

但有不少网友指出弟弟的台词和行为逻辑问题,比如,不能理解年幼的弟弟能够体谅姐姐,主动打电话给领养家庭,同意被领养。

有豆瓣热评写道:“有些话从小朋友口中说出来就假了”,“小孩为什么能说出那么精辟的话”,“弟弟的台词,句句一针见血,没了孩子本性的天真,只有大人睿智的设计。”

游晓颖解释,她在写剧本之前就和身边有小孩的朋友们交流,基本每写一场戏都会问他们小孩会不会说出这样的话,她才发现,现在的小孩比大众以为的要成熟很多,“这种成熟是由网络时代带来的,他接触到的讯息,他们对于情感的那种接纳度和回馈度,可能是超越我们想象的,大家都把小孩想的有点小了。”

她举例有一场戏,姐姐把衣服扔在弟弟身上,哄他走,弟弟去关门,转过头对姐姐说了句:“你冷静一点”,“弟弟会说这个话吗?他会在这一刻让姐姐冷静一点吗?他能明白冷静是什么意思吗?这个我们探讨了很多次。”

刚好有一天导演带女儿去儿童乐园玩,后面有个小孩突然站起来,对他周围的人说,“你冷静一点。”因为现实中真的有小孩说出这句话,她才敢把这句台词写给弟弟。

对于设计弟弟打电话给领养家庭的这一反转举动,殷若昕透露,这个创作灵感源于她家里养的猫,“有一次猫把小老鼠的玩具衔在我面前,我一开始不知道为什么,后来它让我玩,原来是在回报我每天对它的照顾。回馈善意可能是人的一种本能,连动物都会,至少我自己相信这个弟弟是可以的。”

观众对电影产生的最大争议其实是对结局的处理方式。姐姐最后到底有没有抚养弟弟,电影没有给出非常明确的答案,而是走向了一个相对模糊化的收尾方式——弟弟住在领养父母家,但姐姐不愿签下永不再见他的协议书,两人携手离开。

有人认为姐姐应该决绝放弃弟弟,遵从内心,选择自由,拒绝当“扶弟魔”,这样的结尾就是重回了姑妈的老路,没有真正唤起女性觉醒的意识。当然也有人能共情姐姐的选择,理解她的不容易,结尾也不应该被拍成“女权爽文”。

“它不是给一个答案,我们更多是用结尾给人一种启发,也不是想完成每个人的命运后,就在这里打个点(画上句号)了,而是她的秘密在电影结束之后可能才真正的开始,我们希望让大家看到安然的经历,而不是说我们要告诉大家安然应该怎么选择。”游晓颖解释道。

在殷若昕看来,“安然是一个24岁的女孩,在那个时候还是处于探索的阶段,她仍然在挣扎,仍然在考量,仍然在对撞之中,所以我们不能给她做选择。

电影可能是有个结局的,但是生活是没有结局的。安然的故事还在往后走,在经历了这么巨大的一件事情,处理了这么复杂的关系以后,她对生命的探索再开了一扇门,这扇门通向前面的路会很长。

这个结尾的创作肯定是困难的,但是这个困难是想说,这个开放度、宽泛度在哪儿,让大家带来的探讨是什么,不仅仅是养不养,北京去了没有,而是想一想每个人的命运,自我的、个体的和社会的、环境的碰撞在一起的东西。”

三位女性影人

这是张子枫继《再见,少年》后第二次与殷若昕、游晓颖合作,也是她进入北京电影学院前拍的最后一部戏。

“子枫很内敛、很扎实,想法非常笃定,而且心里很沉静,价值观很明确。但是她和角色的外在形象,那种强硬的,更自由的,不是软软弱弱的,像长满了刺还要怒吼的东西,子枫肯定是要去寻找的。”为此,张子枫做了很多表演练习,包括剧场式的训练,因为拍摄现场有一些舞台表演式的调度,目的是帮助她在表演中爆发出一些新的感觉。

张子枫在电影里有很多哭戏,有时要隐忍克制,有时要彻底宣泄。在拍摄安然蹲在茶几前面对父母遗像独自哭泣的那场戏时,她的表演让导演和编剧在现场都非常动容,游晓颖回忆,“她哭得让我感觉很痛。”

殷若昕认为这一次合作在张子枫身上挖掘出了更多可能性,“子枫肯定是有进步的,她一定还有很大的发展空间,她身上的能量很多,而且有很多面。”

导演殷若昕和编剧游晓颖是在中戏不同班的同学,曾是住在同一寝室的好闺蜜。她们说,两人对电影的审美很一致。

游晓颖喜欢小津安二郎、是枝裕和导演的电影,着迷于他们对家庭和人的多义性的描绘,喜欢他们表现生活里的暧昧感与矛盾感。殷若昕在创作上也越来越关注自我生命的经历和家庭生活。

女性、家庭、成长是她们在创作上希望持续深耕的题材领域。在两人共同打造《再见,少年》《我的姐姐》后,也都有意继续和张子枫合作,虽然目前还没有形成具体项目,待到时机成熟,三位女性影人肯定还会碰撞出新的火花。

游晓颖说:“我不会先套路一个议题,我一定是先找到我愿意去书写的一些人或者是一个人,他们的故事能够让我有激情创作的欲望,我才会去写。”

殷若昕说:“我很关注人的个人意志,人与整个社会语境对撞以后的选择,就是我们战胜了什么,我们打败了什么,我们又被什么打败了,我们要坚持的是什么。”

面对创作,她们都没有那么执着于性别议题,她们从关注人与社会开始。